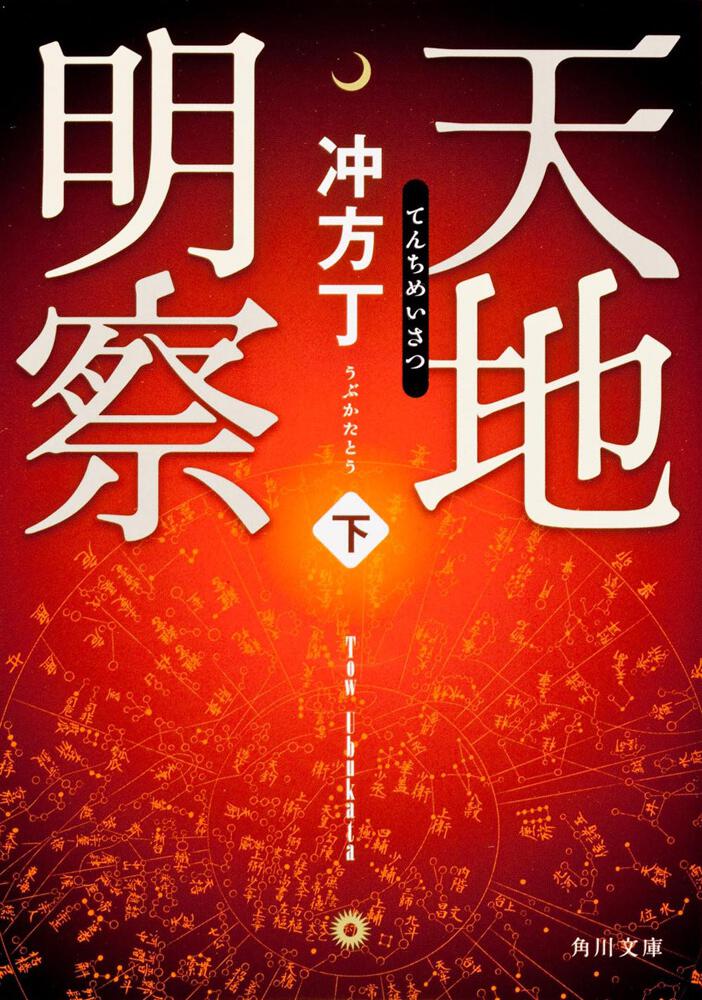

冲方丁『天地明察 下』感想

冲方丁『天地明察 下』(角川文庫)

https://www.kadokawa.co.jp/product/201202000110/

読み始め:2023/2/24 読み終わり:2023/2/24

あらすじ・概要「この国の老いた暦を斬ってくれぬか」会津藩藩主にして将軍家綱の後見人、保科正之から春海に告げられた重き言葉。武家と公家、士と農、そして天と地を強靭な絆で結ぶこの改暦事業は、文治国家として日本が変革を遂げる象徴でもあった。改暦の「総大将」に任じられた春海だが、ここから想像を絶する苦闘の道が始まることになる——。碁打ちにして暦法家・渋川春海の20年に迫る奮闘・挫折・喜び、そして恋!!

読んだきっかけ

本屋大賞ノミネート作品ぜんぶ読むを実施中のため。図書館で見つけたから。

コメント・感想

上巻を読んで、ここでまだ半分かと思ったが、そもそもまだ「改暦を」という話すら上巻では出てこない。下巻でようやく大きく物語が動き出す。

囲碁と算術、暦術との繋がりをどうつけるんだろうと思っていたが、「初手天元」という碁盤の中心に一手目を置く打ち方が登場して震えた。素晴らしい。そして、てっきりえんと春海はすぐ結ばれるものだと思っていたが、お互い嫁に行ったり取ったりですんなりいかなかったのは意外だった。意外だったなどと言いつつ、実際に史実でそうだったんだろうからそれにあれこれ言うのも野暮なのだが、一捻りあってより一層ドラマチックな展開になっていたのはよかったと思う。ついでに、没し方までロマンチック。すげえや。

そして、関との対面。これは痺れた。面白い。なんて良いシーンなんだ。これ書いてるときすげー楽しかっただろうなと思って羨ましい。

後半は「からん、ころん」が五回出てくる。盛り上がりどころが多い。一方、下巻の締め方はとても静か。実在の人物をモデルにしているので、どうしても「一番盛り上がったとこ」で終われないし、登場人物たちのその後の人生についても描かなければならないので、無事に大和暦が採用されてからは文章の密度が高まりダイジェスト版みたいになる。でも、これが正しいと思う。

大和暦の採用を上奏するときにはすっかり春海は政治的手腕にも長けるようになっていて、二十三年でのその成長ぶりが眩しい。そして、建部と伊藤の大願もきちんと引き受けて果たすところがかっこいい。素直に春海の生き様には励まされる。「私でも、良いのですか」という言葉には特に勇気をもらえる。

良かった文・シーン

・畏れ多くて身が震えた。暦法どころではない。なんと、万民が長く抱き続けてきた大地と天の姿そのものに誤謬と正答を見たのである。しかもこの日本で、今それを知るのは、おそらく己一人なのだ。怖くて怖くてたまらなくなった。

(p.245)

が、ふとその怖さが遠のき、代わりに、かつて聞いた声が甦った。

(ときに惑い星などと呼ばれますがねえ。それは人が天を見誤り、その理を間違って理解してしまうからに過ぎません。正しく見定め、その理を理解すれば、これこの通り)

「天地明察です……伊藤様」

途端に、万感が込み上げてきた。どうしていいかわからず、ふらふら立ち上がって部屋を出た。

・その夜、春海は、二十三歳の自分がどこかの道を歩いているところを夢に見た。ふと目が覚め、自分が京にいることを悟った。すぐ隣で、えんが眠っている。ひどく自然と笑みが零れた。

(p.271-272)

「幸せ者め……」

そんな言葉が零れた。かつて何の疑いもなく自分の未来に希望を膨らませていた若い頃の自分に向けての言葉なのか、今の自分に向けてのものなのかは判然としなかった。あの北極出地の測定を任されてから、今年で二十三年。今や、多くの算術家や、旧来の暦法を重んじる者、あるいは中国の学問が最高と信じる者からの罵詈雑言が、春海一人に集中していた。そうまでして改暦の名誉が欲しいのか。そういう声が全国から聞こえて来た。

「うん……欲しいな」

闇の中で春海は呟いた。建部と伊藤に誉めて欲しかった。酒井と光国に天に触れたと告げたかった。死と争いの戦国を廃止、武家の手で文化を作りたいと願った保科正之の期待に応えたかった。闇斎の、島田の、安藤の、改暦事業を立ち上げた仲間たちの悲願を叶えたかったし、亡き妻に胸を張って報告したかった。村瀬に喜んで欲しかったし、えんと我が子に、自分の存在を誇ってもらいたかった。関孝和という男が託してくれたものを何としても成就させたかった。

己だけの春の海辺に立ちたかった。

それにしても、いったいいつの間に、これほどの人間が関わるようになったのだろう。どうして自分が、いつまでもその渦中にいられたのだろう。

からん、ころん。

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.