【試し読み】見習い鳥卜

『見習い鳥卜 藤井佯短編集』に収録の表題作の試し読みです。短編集のご購入はこちらから。

***

耳栓をつけるときの音が吸収されていく感覚が好きだ。講義室はうるさいので耳栓をする。レコードに針を落としたときのようなホワイトノイズが耳の中で迸り、静寂が再生される。講師の声は聞こえることもあるし聞こえないこともある。レジュメやスライドさえ見ていれば大体のことはわかるので、今のところこれで問題は起きていない。いつも講義室の真ん中の方に座る。前方は目立ちすぎるし、後方は派手な学生たちが集団で席取りしていることが多いので、結局真ん中に落ち着く。真ん中の端。講義室の奥。なるべく目立たないと自分が感じられる場所。

講義が終了したらしく、学生が駆け寄ってきた。この人は講義中も私の方をちらちらと見ていた。サインだろうなと分かるので、筆箱はしまわないままにしていた。案の定、サインのお願いと本の感想で、感想は少し興味深かったものの、関わりすぎるのもよくないだろうと思ったので、次の講義があるからと言って講義室を出た。

次は空きコマだ。というか、放課後。今は九月で、先ほど受けていた講義は夏期集中講義なので次の講義などあるはずもないのだが、もっと上手い嘘をつけばよかった。前期はあまり単位が取れなかったので、夏季休暇の間にもこうして大学に来る羽目になっている。でもまあ、人の少ないキャンパスは悪くないと思う。

小説を書いている。初めて書いた小説が、と言えればかっこよかったのだろうが、実際は三作目で新人賞を受賞した。しかし、大学在学中の二十歳が賞を獲ったということでけっこう話題になってしまった。顔出しはしたくなかったのにあれよあれよとインタビューやら対談やらに呼び出され、大学名も知れ渡ってしまっている。学生数の多い総合大学に進学していたことがまだ救いだったが、今日のように時折大学構内で「ファンです」という人からサインを求められたり、あるいは自作を読んでくれと押し付ける人が出てきたりして、それなりに面倒くさいことも起こる。

それでもいい。私は小説さえ書ければ。すでに次作の構想に取り掛かっており、編集者との打ち合わせでも好感触を得られている。大学だって嫌いだというわけではない。サークルなどは色々あって新歓の直後に辞めてからは入りそびれてしまっているが、今のところ不便はない。

私は人がまばらな方へ、まばらな方へと歩いていく。夏季休暇なので人が少ないと思いきや、意外といることにはいる。図書館に勉強でもしに来ているのか、おそらくサークル活動に来ている学生が大半なのだろう。行列のできるほどの有名人でなくて気楽だ。どんどん人のいない方へと進む。だいぶ閑散としてきたが、これでもまだ大学構内だ。旧サークル棟のことは存在すら知らずに卒業していく人もいる。取り壊す予定だったらしいのだが、なぜか工事が中断されている。金がないんじゃないかと思う。立入禁止と書かれた看板を無視して私は山に分け入る。夏場は虫が多いのが欠点だが、仕方がない。これのために長ズボンで来ている。しばらく道なき道を進んだあと、それは唐突に現れる。くすんだグレーの三階建ての建物。窓ガラスは割れ、吹きさらしになっていて、私は迷わず奥へと進む。階段を上がり、屋上まで行く。誰も知らない秘密の場所。そうした場所をこの世に一つでも多く持つことは人生の醍醐味の一つではないか。

階段を上りきって、ドアを開ける。鍵は掛かっていない。多分壊れている。屋上に出ると毎回ぶわっと風を感じる。視界が一気に明るくなって、一瞬だけ視覚が世界から置いていかれる。その感覚が好きだった。コンクリート剥き出しの床を歩いて、二人掛けのソファに腰を下ろす。おそらく卒業生が運び込んだもの、あるいはこの建物がまだ使われていたころの名残で、ここにはそうした先人たちの形見がところどころに残置されている。ソファは革張りで、雨が降っている日などはなるべくブルーシートを掛けに来るようにしているが、私が行かない日は当然雨ざらしで放置されており、それでもいつも心地よく座ることができる優れものだった。まだまだ暑く、遮るものがないので余計に蒸したが、それでも周囲が森になっているからか涼しげではある。これが私の定位置。ここで考えごとをすることもあるし、小説の続きを書くこともあるし、課題をすることもあるが、大抵は小説のことをやっている。夜になるまで過ごし、たまに家から酒などを持ち込んで晩酌してみることもある。やっと酒が飲めるようになったばかりなので、ままごとだなと思うけれど、これが思いのほか楽しい。明日も講義がある。明日までに編集者に受賞第一作の書き出し部分を送ることになっている。私はPCを取り出して作業を開始した。時折、遠くの方から学生たちの声が風に乗ってやってくる。新サークル棟は南に移動したし、奥にはグラウンドもあるので、そこからここまで流れつくのだと思う。これくらいの音であればまだ楽しめて、私はここ—“地帯”とだけ呼んでいる—にいるときに耳栓をすることはほとんどない。

気づいたのは数分経ってからだった。不覚をとった。先客がいたのだ。何やら視界の端を黒いものが行き来している気がして顔を上げると、そこにはカラスがいた。カラスは二、三度辺りを見回すと「アー!」と高い声で鳴いて、屋上をきょろきょろと歩き回り始めた。私は予想外の珍客に目をみはった。カラスの巣立ちは初夏と聞く。ずいぶんと季節外れだ。どこから落ちてきたのかわからないが、飛ぶ練習の真っ只中であることはわかった。時折パタパタと翼を動かしてみるのだが、その体は次第に重力にとらわれてずり落ちていく。まだ高くは飛べないようだった。屋上は柵で囲まれているので、ここから落下することはないだろうが、巣に戻ることができるのかはわからなかった。

あるいは巣立ち直後のヒナなのかもしれなかった。親鳥によって巣から追い出され、初めて着地した場所がこの場所だったのだとしたら。カラスからすると全く知らない論理で組み立てられた空間だろうと思う。この平べったい灰色の地面はなんだ? 木はどこだ? 虫はどこだ? 混乱しているに違いない。私はしばらくこのカラスのヒナのことを観察していた。親鳥が見張っていないか探したが、見当たらなかった。

ヒナはもう一度「アー!」と鳴いて、それからクチバシを大きく開いてハアハアと荒い呼吸をした。喉が渇いているのだとわかった。それにしても、私のことを全く警戒しない。まだ親鳥から「人間に近づくな」などとは教わっていないのだろう。それか、そういうことは成鳥になってコミュニティに属してからやっと共有される知見なのかもしれない。とにかくそのヒナは私のことなどお構いなしに、屋上をぐるりと歩き回り、時折飛翔を試行しては失敗し、ハアハアとクチバシを開いていた。クチバシの端が赤く、やはりどう見ても幼子だった。

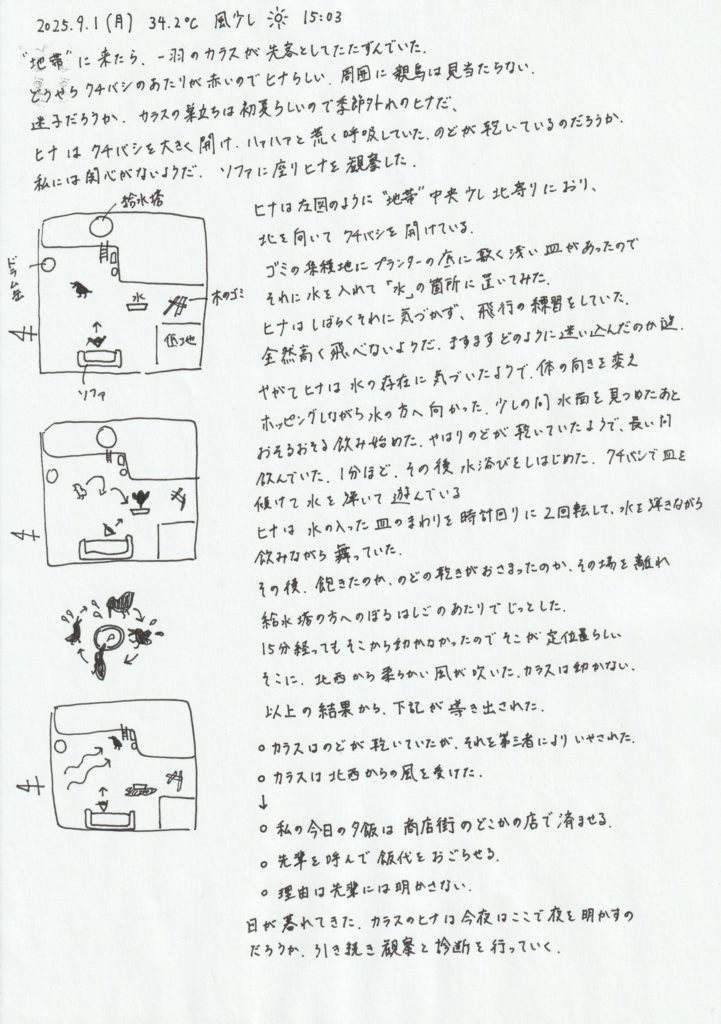

私はどうしたものかと思案して、スマホでカラスのヒナについて検索する。「カラスのヒナを拾わないで!」というページがトップに出てくる。水をやるくらいならいいのだろうか、と思った時点で、これはあげてしまうだろうなと確信する。カラスのヒナは、とてつもなく可愛かった。私はこのヒナに対して何かをしてやりたいとすでに思ってしまっている。独り立ちを妨害しない範囲で、たとえばご飯をあげるのはよくないと思うが、水くらいなら……。私は屋上を見渡して、植木鉢を見つける。底に浅めの円い皿が敷いてあって、それを手に取って軽く砂ぼこりを落としてやる。ペットボトルに残っていた水は半分以下といったところで、すべて皿に注いでやった。それをソファから少し離れた場所に置く。ヒナはしばらくは水の存在に気づいていなかったが、突然「!」という顔になって皿の方へと寄ってきた。静かにクチバシを浸し、水を飲んでいる。タタタと皿の周囲を歩き回っては飲み、歩き回っては飲み。一分ほどそれを繰り返したのち満足したらしい、ヒナは片脚を皿にかけて傾けた。そして水をクチバシで弾いて遊び始める。周囲はびちゃびちゃになった。私は一部始終を確かめて、満足した。ヒナはその後、屋上の少し高くなっている場所のふもと—梯で上まで行けるようになっており、上には給水塔がある—に腰を落ち着け、そこでじっと動かなくなった。どうやらそこを定位置にするつもりらしい。私はこの思い掛けない先客を歓迎した。ぜひとも巣立ちまで見守りたいと思った。だから、これは単なる思いつきだった。今日が講義の初日だったこともあって、ノートを多めに持ってきている。私は白紙のノートを取り出して、一ページ目にペンを走らせた。

鳥卜といって、鳥の鳴き声や飛翔状況を観察して占いをする役職が古代ローマにはあったのだという。それを模した遊びだった。カラスのヒナを対象とした鳥卜の結果、私は今日、夕飯を大学付近の商店街で済ませ、それを先輩に奢らせることにした。鳥卜をした者を明記すべきかと思い、末尾に「糸原由良」と書こうとして取りやめる。わざわざ書く必要はないだろうと思い直した。自分しか見ないのだから。しばらく天気が崩れることはなさそうなので、ノートはここに置いていこうと思った。なんだか、そのほうが「らしい」気がした。あるべきものがあるべき場所へ収まるべきだ。伸びをして帰り支度をする。今度はヒナの分の水も持ってきてやろうと思い、明日はペットボトルを二本持参することにする。

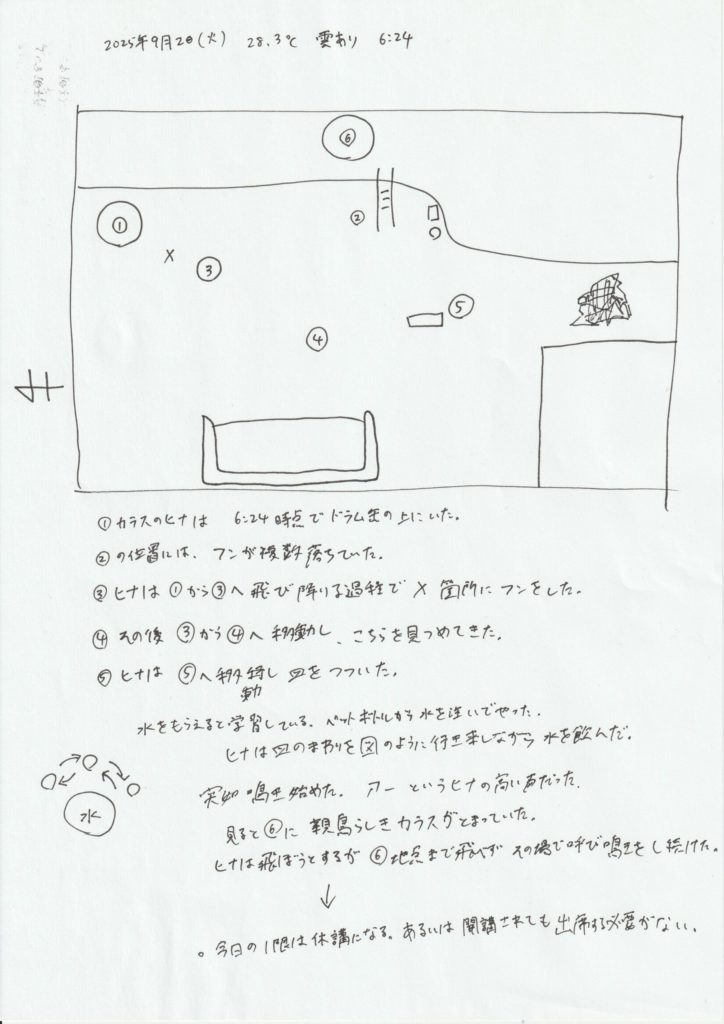

昨日は結局、予定通り先輩にカツカレーを奢ってもらった。ゼミの先輩で、呼び出せばいつでも来るので面白がって何度も呼びつけてしまう節がある。私の知り合いのなかで、一番「人間関係の天才だな」と思う人だ。こういう人が本当のところでこの世界を支えているんだろうな、とも。講義が終わり、昨日声をかけてきた学生の姿は見えなかった。私はそそくさと講義室を後にし、“地帯”へと向かった。はたして、カラスはいた。昨日と変わらず、屋上を行ったり来たりしており、時折パササと飛び上がろうとする。昨日より少しだけ高く飛び上がれているような気もしないことはない。フンが増えている。白いのでよく目立つ。デッキブラシでも買いに行こうかと思った。いくら屋外だとはいえ、放置するのもよろしくない気がする。ソファに座る。そこで違和感を覚えるが、原因がよくわからない。なんだか疲れている。とりあえずノートを開いて続きを書こうと思う。目を疑った。

続き。続きが書かれていた。私の書き込みの次のページに、見覚えのない筆跡で、それは堂々と追加されていた。私の「鳥卜」を真似して、いや解釈した結果。誰が? 私は今の今まで、この場所を知っているのは私だけだと思い込んでいた。ノートの書き込まれた時間帯を見る。朝六時。そうか、と思う。確かに、それなら今まで出くわさなかった説明はつく。私が“地帯”に来るのは大抵放課後だからだ。朝、ここで過ごしている別の誰かが存在する……? 私にとってかなり衝撃的な出来事で、数分間ソファの上で固まっていた。しかし、確かにこみあげてくるもの。からだが火照ってゆく。固まったままのからだとフル回転する脳。紛れもない、特大の昂奮。

私はもう一度ノートに目を落とした。そうか、親鳥がいたのか、と思う。図の描き方も私とは少し異なっていて面白い。鳥卜の結果は「今日の一限は休講になる。あるいは開講されても出席する必要がない」。私はメールボックスを開いてみる。私が受けている講義ではないが、休講になった講義が……ある!

心臓がうるさい。落ち着いてなどいられるわけがない。だがやることは一つだ。私は再びカラスを観察する。カラスのヒナは、私の姿を認め先ほどからそわそわとしている。ノートの続きには「カラスが水をもらえると学習している」とあった。やはりというか何というか、カラスは皿の方へ寄っていって、こちらをじっと見つめてきた。完全に、皿と水を等式で結びつけているようだった。そして、私(ともうひとり)はヒナにとって警戒すべきではない対象として認められているのだった。それは、正直なところ満更でもない。

私はヒナが見守るなか、水を注いでやって皿を床に置いた。ヒナは私が皿から離れないうちに近寄ってきて、クチバシで器用に水を飲んでいく。相変わらず親鳥は見当たらない。日中はここにいれば安全という判断だろうか。四六時中ヒナを見守るわけではないらしかった。

***

続きは『見習い鳥卜 藤井佯短編集』にてお楽しみください。

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.